Linotype, antichi pattern, disabilità e iniziative pro-Romagna

Dalla siccità al giornalismo grafico

Questa settimana, su Frizzifrizzi abbiamo scoperto che:

normalità viene dal latino norma, cioè “regola”, “modello”, che è a propria volta un adattamento del greco gnomon, ovvero “regolo”, “squadra”, “asta graduata”;

a rinvenire il Codice di Hammurabi tra le rovine di Susa fu un giovane archeologo svizzero che partecipava alla spedizione francese;

Van Gogh collezionava le illustrazioni pubblicate sui quotidiani, che considerava — parole sue — “una Bibbia per artisti”;

in un racconto del 1942, lo scrittore di fantascienza Frederic Brown immaginò una macchina linotype che imparava dai testi che le venivano fatti stampare;.

Dei pattern “tombali”

Nel 1911 l’egittologo svizzero Gustave Jéquier raccolse in un libro le sue riproduzioni dei meravigliosi pattern che trovò sui soffitti e i fregi delle antiche tombe di Tebe, in Egitto, risalenti a un periodo che andava dal 1400 al 1000 a.C.

☞ Le tavole si possono scaricare gratuitamente, anche in alta risoluzione.

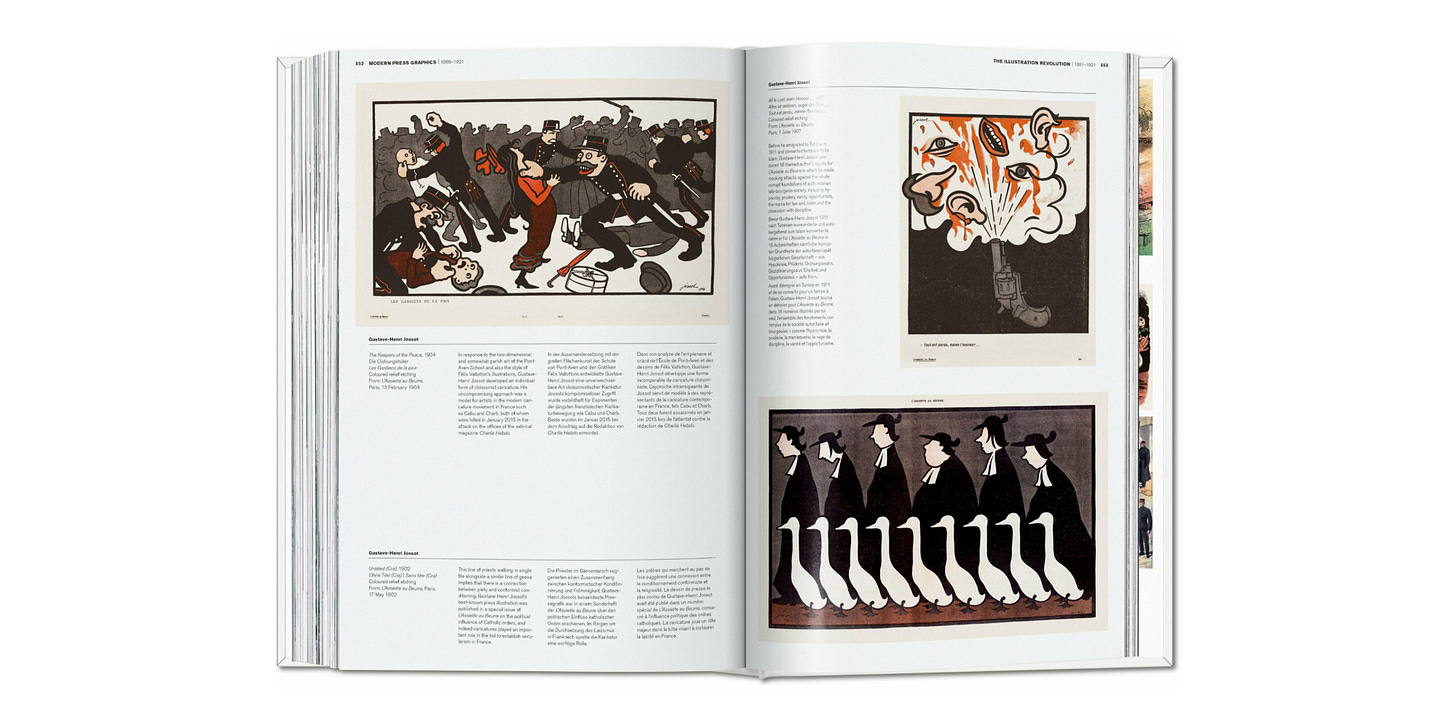

Un’età dell’oro

È quella del giornalismo grafico, che, tra illustrazioni, disegni e caricature sui quotidiani, raggiunse il suo apice tra gli inizi dell’800 e quelli del ‘900.

☞ La casa editrice Taschen ha dedicato un libro a questo tema, solitamente poco considerato nel mondo delle arti visive.

Una storia ancora tutta da raccontare

È quella della linotype, la macchina per la composizione tipografica che è stata per quasi un secolo lo standard per l’industria dei quotidiani.

Il designer statunitense Doug Wilson l’ha già raccontata nel 2012 con un film, ma da allora ha continuato a raccogliere informazioni, storie e documenti.

☞ E ora sta lavorando a un libro.

Delle iniziative per aiutare le realtà culturali romagnole

Occupandoci di cultura visiva e di arti, abbiamo pensato di raccogliere in un post le iniziative di raccolta fondi e di richiesta di supporto per le realtà indipendenti — singole o collettive — direttamente colpite dal dramma: artiste e artisti, gallerie, studi creativi, riviste, associazioni culturali.

☞ La lista è in continuo aggiornamento.

Un concorso per creare una nuova narrazione sulla disabilità

«Attraverso un’azione collettiva, è necessario promuovere una narrazione della disabilità che non sia né positiva né negativa, ma semplice espressione della diversità che caratterizza il genere umano».

☞ La nuova edizione del concorso internazionale Posterheroes si intitola Beautifully Diverse.

Degli albi blu

Nella sua rubrica Cinque, il nostro Davide Calì consiglia 5 albi con le copertine blu.

☞ «Il blu è un colore che ho sempre detestato. Però ultimamente mi intriga comunque molto nei libri» dice.

Frizzifrizzi è sempre stato e sempre rimarrà gratuito.

Si tratta di un progetto fatto con amore e con impegno. La volontà è di continuare a farlo cercando di tenere al minimo la pubblicità.

Per questo ti chiediamo una mano — se vorrai — con una piccola donazione.

Potrai farla su PayPal.

Ti ringraziamo già da ora.

Come ogni lunedì

☞ Ogni anno, con l’avvicinarsi dell’estate, si torna a parlare di siccità. Ma i dati ci dicono che in Italia piove più che in Germania e che circa il 40% (media nazionale) dell’acqua potabile si spreca per via di perdite nell’impianto di distribuzione. Per non parlare della bizzarra idea di buttare acqua potabile giù dal gabinetto (28% dell’acqua che consumiamo in casa).

E inoltre

📐 La Facoltà di Design e Arte della Libera Università di Bolzano lancia a settembre la terza edizione del master universitario Design for children.

☞ Ci si può pre-iscrivere fino al 14 giugno.

🖋️ Le 42 migliori penne da usare nel 2023.

☞ Ce ne sono per tutti i gusti: per chi disegna, per chi fa calligrafia, per il lettering, per la scuola, per mancini…

💇♀️ Chi era Patrick Nagel?

☞ E perché i suoi ritratti di donna sono ancora nei saloni di parrucchiere di mezzo mondo?

👨🎤 La grande collezione d’arte di Dawid Bowie.

☞ Raccontata in un video del Sotheby's Institute of Art.

🧜♀️ Una serie di poster con i binomi personaggio buono/personaggio cattivo di alcuni lungometraggi Disney.

☞ La serie Disney Villain Posters di Russ Gray.

📍 Un giochino droga in cui si devono indovinare luogo e anno di una foto.

☞ Timeguessr.

🏗️ La Copenhagen brutalista.

☞ In una serie fotografica di Andrés Gallardo Albajar.

💿 «Il mio intento è stato quello di dare voce a chi i giornali li faceva, a chi ci scriveva magari tra un lavoro e l’altro, a chi ci ha speso venti/trenta/quarant’anni della propria vita vedendo spessissimo poche lire, ma ha vissuto come una missione tutto ciò. In fondo erano dei piccoli eroi per me».

☞ Su Il Tascabile, Demented Burrocacao intervista Maurizio Inchingoli, autore del libro Musica di carta, che racconta la storia delle principali riviste musicali italiane.

🔈 Uno sterminato archivio di effetti sonori.

☞ Utilizzabili gratuitamente, anche per progetti commerciali.

Bonus

Ricordi di South Kensington1

di Oliver Sacks

Da quando ho memoria, i musei mi sono sempre piaciuti: hanno avuto un ruolo fondamentale nella mia vita, stimolando l'immaginazione e mostrandomi l'ordine del cosmo in una forma viva e concreta, benché ordinata e in miniatura. Per la stessa ragione mi piacciono i giardini botanici e zoologici: mostrano la natura — una natura classificata, però, la tassonomia della vita. In questo senso, i libri non sono reali: sono soltanto parole. I musei sono composizioni del reale, esemplificazioni della natura.

I quattro grandi musei di South Kensington — che sorgono tutti sullo stesso terreno, tutti costruiti nello stesso elaborato stile alto-vittoriano — furono concepiti come una singola unità dalle molte facce, un modo per avvicinare al pubblico e rendere accessibili a tutti la storia naturale, la scienza e lo studio delle culture umane.

I musei di South Kensington, insieme alla Royal Institution e alle sue tanto apprezzate Christmas Lectures, furono un'istituzione culturale vittoriana unica, e ancora adesso — come quand'ero bambino — rappresentano per me l'essenza stessa del museo.

C'era il Museo di Storia naturale, il Museo di Geologia, il Museo della Scienza e il Victoria and Albert Museum, dedicato alla storia culturale. Io ero un tipo scientifico e non andavo mai al V&A, ma gli altri tre li consideravo come un unico complesso e li visitavo in continuazione — nei pomeriggi liberi, nei fine settimana, durante le vacanze, ogni volta che potevo. Non sopportavo di esserne estromesso quando erano chiusi, e una sera architettai di rimanere all'interno del Museo di Storia naturale nascondendomi, all'orario di chiusura, nella Galleria degli Invertebrati fossili (meno sorvegliata di quella dei dinosauri o dei cetacei): passai una notte magica lì dentro da solo, girovagando da una stanza all'altra con una torcia. Mentre mi aggiravo furtivamente nelle sale, animali familiari diventavano spaventosi e sinistri, sbucando improvvisamente dall'oscurità col muso minaccioso, o aleggiando spettrali alla periferia del fascio di luce. Al buio, il museo era uno scenario da delirio, e quando fece giorno la cosa non mi dispiacque troppo.

Al Museo di Storia naturale avevo molti amici — Cacops ed Eryops, giganteschi anfibi fossili il cui cranio presentava un foro per un terzo occhio pineale; la cubomedusa Charybdea, l'animale più in basso, nella scala zoologica, tra quelli dotati di gangli nervosi e occhi; gli splendidi modelli in vetro soffiato di Radiolaria ed Heliozoa —, ma il mio amore più profondo, la mia passione speciale, era per i cefalopodi, dei quali il museo aveva una magnifica collezione.

Passavo ore a guardare i calamari: l'esemplare di Sthenoteuthis caroli, spiaggiato sulle coste dello Yorkshire nel 1925; oppure l'esotico Vampyroteuthis (in questo caso, solo un modello di cera, purtroppo), una rara forma abissale color fuliggine, con una membrana simile a un ombrello tesa tra i tentacoli e cosparsa, tra le pieghe, di stelle luminose e brillanti. E, naturalmente, Architeuthis, l'imperatore dei calamari giganti, avvinghiato in un abbraccio mortale a un grande cetaceo.

Ad avere la mia attenzione, però, non erano solo i giganti, le creature esotiche. Mi piaceva, soprattutto nelle gallerie dedicate a insetti e molluschi, aprire i cassetti sotto alle teche per scoprire tutte le varietà e i disegni di una singola specie, o di un tipo di conchiglia, e come ogni varietà avesse una propria localizzazione geografica favorita. A differenza di Darwin, io non potevo andare alle Galápagos per confrontare i fringuelli su ogni isola; nel museo, però, potevo fare la cosa migliore dopo di quella. Potevo essere un naturalista di riflesso, un viaggiatore immaginario con un biglietto per visitare il mondo intero senza allontanarmi da South Kensington.

Estratto dall’omonimo capitolo di Ogni cosa al suo posto, di Oliver Sacks, Adelphi, 2019.

Sacks (1933-2015) è stato un neurologo e scrittore britannico. Nel 1970 iniziò a scrivere libri e articoli per riviste letterarie relativi alle sue esperienze di medico (e non solo) guadagnandosi una grande e meritata fama anche al di fuori dell’ambiente scientifico. Ha vinto numerosi premi e da un suo libro, Risvegli, è stato tratto l’omonimo film con Robin Williams.